宮脇克彦

1.「持ち込み」って何?

結婚式にまつわる言葉で「持ち込み」ってご存知でしょうか?

普段馴染みのある言葉ではありませんし、式場との契約初期の段階ではあまり話には出てこないようですので、知らなくて当然とも言えます。

しかし、いざ自分達の好きなように段取りを進めようとすると、この「持ち込み」がネックになり頭を悩ますというケースもあるそうです。

では一体、「持ち込み」とはどういうものなのでしょうか。

実は「持ち込み」とは式場の提携する業者以外、例えば自分達で見つけたショップや業者に依頼して、その商品やサービスを当日の結婚式で取り入れることを言います。

つまり式場の外から式場内に持ち込むという意味が含まれているのです。

2.「持ち込み料」や「持ち込みNG」があるのはなぜ?

式場に自分達で選んだアイテムやサービスを持ち込もうとすると、「持ち込み料」として費用が掛かったり、式場によってはそもそも持ち込みはNGというところもあります。

では、なぜ持ち込みに対してこのようなハードルがあるのでしょうか。

結婚式場にはドレス、装花、演出、引き出物、写真、ビデオなど結婚式に必要なものが当然一通り揃っていますが、それらは式場の運営会社が直接仕入れたり、専門の人を雇ってサービスを提供しているわけではありません。

もちろん中には一部自社で行っているところもありますが、ほとんどは式場と提携を結んだ別の専門会社がその商品やサービスを提供しています。つまり装花なら装花専門、写真なら写真専門の提携会社が会場内に存在しているのです。

そのため、式場で頼まずに持ち込んだ場合、当然その分、提携会社の利益は無くなりますし、式場も提携会社の商品には手数料を乗せて販売していることが殆どですので、式場の利益も無くなってしまいます。

そういう利害関係から「持ち込み料」や「持ち込みNG」が設定されているというのは1つの理由としてあるでしょう。

また、別の理由としては、そもそも結婚式場は、その式場のブランディングであったり、結婚式当日の施行の安全性を確保するために提携会社と関係を結んでいるということがあると思います。

結婚式場にはそれぞれのコンセプトがあり、そのコンセプトに沿ったサービスが提供できるか、また、当日の結婚式を滞りなくできるだけのスタッフ、人員がいるかといった要素など、様々な要素の検討を経て、提携会社を選定しているはずです。そしてその提携会社と常にチームを組んで自分たちでベストな結婚式を提供しているという自負もあるでしょう。

提携会社との関係や、チームとしてのこれまでの取り組みや、スムーズな連携システム構築のコストを考えると「持ち込み料」はそのシステムを使わないで、外部のスタッフやモノを使ったり、ケアするための手数料という言い分も考えられるかと思います。また「持ち込みNG」には自分たちが提供する結婚式こそがベストという会場の思いがあるかもしれません。

※余談ですが、このような会場のブランディング重視や、規格パッケージングされた結婚式の提供方法に対抗するカウンターとして、二人で好きなようなスタイルでやる「持ち込みOK」のオリジナルウェディングの流れがあります。

ここまでで誤解のないようにしたいのですが、私たちは「持ち込み料」や「持ち込みNG」の考えを支持するわけではありません。

ここで述べたいことは「持ち込み料」や「持ち込みNG」の是非ではなく、まずはプランナーとの相談にあたって事情をわかった上で臨んだ方がいいということです。

後でも述べますが、これらの事情を知っていれば、どういう風に相談すれば良いかを決める材料にもなってきますし、打ち合わせで腹を立てて、プランナーと気まずい関係になったりせずに済むかもしれません。

3.持ち込みに対する式場の対応パターン

では、ここからは写真とビデオの持ち込みに絞って話を進めたいと思います。

写真やビデオの持ち込みに対しての式場の対応は、大きく分けて次の3パターンがあります。

1)持ち込みOK。持ち込み料金設定も無し。

2)持ち込みOK。持ち込み料金設定あり。

3)持ち込みNG。

この基本の3つのパターンを押さえて頂き、いよいよ次からはそれぞれのパターン別の手順をお話ししていきます。

4.持ち込みを叶える手順とは?

まずは自分たちの式場の持ち込み事情を調べよう!

まずは式場との契約書類を用意して、持ち込みについての項目を確認してみましょう。またネットで検索してみると過去の経験者の投稿などが見つかる場合もあるようです。

前に述べた、持ち込みに対する3つのパターンのどれに当てはまるか大体わかるのではないでしょうか。

パターン別|プランナーとの持ち込み相談

調べた結果、どのパターンかわかったら次は相談方法を確認しましょう。

1)「持ち込みOK。持ち込み料金設定も無し。」の場合

この場合は簡単です!プランナーに「持ち込みたい!」と伝えれば大丈夫。

ただし、この場合でも写真、ビデオの撮影条件に制約がないかどうかは念のため確認しましょう。持ち込みOKでも例えば「メイクルームの撮影はNG」とか「挙式中はゲスト席から撮影」などお二人のイメージに沿ったものができるかどうかに当てはめて確認してみてください。

2)「持ち込みOK。持ち込み料金設定あり。」の場合

この場合、持ち込むことはクリアになっても、お二人にとって問題になるのは持ち込み料金でしょう。持ち込み料金の設定は会場によって様々です。

例えば、「カメラマン1名につき●万円」のようにスタッフ人数によって料金が設定されている場合や、「記録ビデオ持ち込み●万円」「スナップ撮影持ち込み●万円」のように商品によって設定されている場合もあるようです。

またエンドロールの場合は編集者用の「部屋代」やプロジェクター使用料が掛かるケースがあるので、漏れなく確認すようにしましょう。

3)「持ち込みNG」の場合

では、一番ハードルの高い「持ち込みNG」の場合ではどうでしょう。

この場合、撮影が可能になる条件はほぼ一つのみで、「友人(知人)に撮ってもらう」ということです。実際の相談の手順を説明します。

まずは前に述べたように、なぜ「持ち込みNG」なのかということを思い出してください。「持ち込み」に対してプランナーには許容しえない理由と心構えがあるはずです。そのため「持ち込みたい」という方向で相談しても頑なに断られてしまうケースが殆どです。ですので例えば、「会場に頼めない理由がある。けど実現させたい」という方向で話す方が良いかと思います。

一例ですが、次のような感じでしょうか。

(1)「式場のエンドロールを十分検討したが、クオリティ(テイスト)が自分たちには合わない。」「納得いかないのでその価格は出せない。」

↓

(2)「それを会社の先輩に相談したら、知人で映像に詳しい人を紹介してくれた。」

「仕事関係の知人で映像に詳しい人がいる。」

↓

(3)「式場のエンドロールは頼めないが、なんとかエンドロールは流したい。」

「その知人にできる範囲のエンドロールを作ってもらおうと思う。」

↓

(4)「その知人に出席してもらって作ってもらうのが自分たちにはベストだ」

「あきらめたくないので、なんとか協力してほしい。」

あくまで、これは一例ですが、実際この方法でビデオ撮影を行った方もいるようです。

もし、これでOKが出るようならば、撮影についての制約などを確認しましょう。

おそらく知人が出席者として撮影する場合は、挙式中はゲスト席からの撮影などの制約条件が出るかもしれません。

このあたりの条件がおふたり的に許容できるかどうか、撮ってもらう場面をイメージして検討するのも良いでしょう。

5.最後に

いかがでしたか?

あくまで、ここで紹介した持ち込みに対する事情や相談方法は一例にすぎません。それぞれの会場やプランナーによって対応も様々かと思いますし、相談の仕方もその分変わってくるかと思います。

そのためにも、前もって持ち込みについての事情や状況を調べ、十分相談して、おふたりの納得いく結婚式が出来るよう頑張ってください!

そして、ご不安があったり、悩むような時は、ココロスイッチにまずはご連絡くださいね!

結婚式と披露宴のスナップ写真

スナップ写真は、結婚式の一瞬一瞬を丁寧に切り取り、その日一日の出来事と「思い」を、ありのまま写真に残すための撮影アイテムです。

ココロスイッチのスナップ撮影は、結婚式当日におふたりに付き添いながら、その日1日の進行に沿っておふたりとゲストの自然な瞬間を撮影していきます。

撮影は、メイクルームから始まり、その後の挙式・披露宴のお開きまで撮影します。その間、おふたりの様子はもちろん、受付やスピーチ、イベントでのゲストの様子なども撮影します。また、ウェルカムボードやアイテムなどのイメージカットもしっかり残します。

おふたりにとって、結婚式の当日は、すべての瞬間がかけがえのないものとなるはずです。それを形として残す場合、やはりプロのカメラマンによって鮮やかに残すことをお勧めします。そうやって鮮やかに残した思い出は、ずっとおふたりに寄り添う宝物になっていくでしょう。

もちろん、ココロスイッチのスナップカメラマンはウェディングを専門にしたプロの持ち込みカメラマンです。プロのウェディングカメラマンは、結婚式1日の流れを熟知しているのはもちろんのこと、おふたりやご家族、そしてゲストの方々の溢れる思いにフォーカスし、それを感じて表現できるような感受性が求められます。

また、それを写真で表現するためには、大事な瞬間を逃さないための機敏な反応や技術はもちろんのこと、現場では常に周囲に意識を使い、その場に参加している方々の心の起伏を感じ取る感性が必要になります。

しかし、そのためには、カメラマン自身に心の余裕があることが必要になってきます。そのため、ココロスイッチのカメラマンには、単なるカメラを扱う技術以上に、結婚式という場での現場経験が求められます。経験によって状況の変化を察し、対応し、瞬時にシャッターを切れる能力が身についています。

ココロスイッチのスナップ写真は、おふたりとゲストの方々の「思い」に寄り添い、その日その瞬間のみんなの「思い」が浮かび上がるような写真を心がけて撮影しています。

スナップ写真は瞬間を切り取ったものなので、おふたりの記憶に余白を残した状態でお手元に残ります。おふたりの素敵な思い出が、スナップ写真の切り取った瞬間によって、より豊かな思い出に変わっていきます。

数年後、思い出の写真を振り返ることは、少し大袈裟に言えばおふたりでタイムトラベルに出かけるような体験となり、とっても素敵な時間になるはずです。

そんな体験を是非ココロスイッチのスナップ写真で叶えてください。

結婚式〜披露宴スナップ写真の実例

<ヒルトンホテル東京ベイ>

<アンジェロコート東京>

<東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート>

<パレスホテル>

<ザ・ランドマークスクエア・トーキョー>

二次会スナップ写真の実例

<二次会|うおまんダイニング>

<二次会|海賊の台所>

スナップ写真の商品ラインナップや写真の仕上りに関してはこちらのページをご覧ください。

|お知らせ|

ココロスイッチは2023年2月4日より新しいオンラインショップサイトへ移行します。

新ショップはURLが変わります。2月4日以降は下記のサイトをご覧ください。

https://shop.kokoro-switch.com/

撮って出しエンドロールにゲストのお名前を上映するのか、しないのか、もし、上映する場合はどんな順番で流すのか。

コメントを添えるべきか、どんなコントを付ければいいのか、などなどいろんな疑問にお答えします。

撮って出しエンドロールを行う予定のカップルは、まずはこの記事を読んでから取り組んでくださいね!

お名前上映の有無について

1.まずは、お名前上映をするかどうかを考えよう!

「え!撮って出しエンドロールって当然、名前を流すものじゃないの?」

冒頭のタイトルを見て、こう思われた方も多いかと思います。

それもそのはず、「撮って出しエンドロール」は世の中に出てきた時から、お名前上映とセットになっていましたから。

そもそもだからこそ「エンドロール」と呼ばれていたりもするのですが、最近はちょっとその辺の事情も変わってきたんですね。つまり、お名前上映は必須ではなくなってきたんです。

なぜそうなってきたか?これについてはいろいろな意見があると思いますが、何と言っても一番わかりやすいのは「映像が綺麗になった!」ということかと思います。

映像が綺麗、しかも映画のようなワイド画面で構図もいい。「だったら綺麗に見てもらった方がいい!」という気持ちが大きいのかと。

もちろん、お名前を上映することによっていい部分もたくさんあります。

しかし、ここでまず言いたかったのは、どちらが良いかということではなく、「お名前上映は当たり前と考えなくてもいいですよ」ということです。

まずは、ここからスタートしてみませんか?

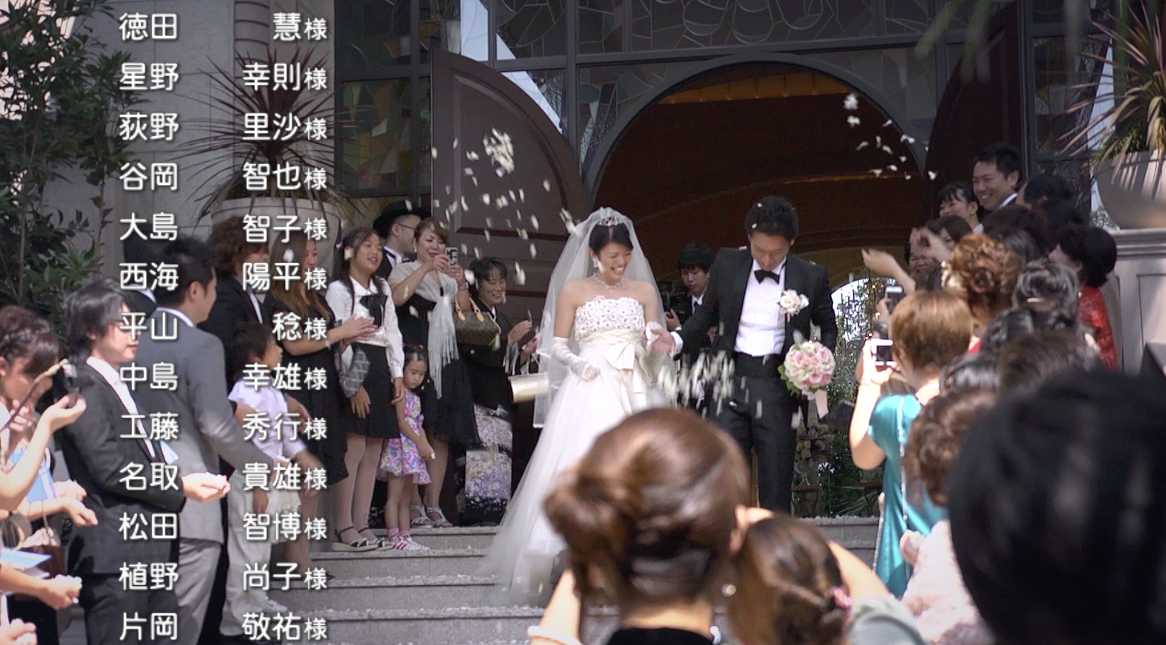

お名前の「有り」「無し」見え方の違い

あ、それと、蛇足かもしれませんが、お写真で作るエンドロールは断然お名前を流す方に賛成です。念のため。

2.お名前を上映する場合の良い所とは?

では、お名前上映について「有り無し」を検討するとして、まずは「有りの場合」と「無しの場合」、それぞれの良い所を考えてみましょう。

まずは「有りの場合」の良い所から。

■ゲストが多い場合でも、文字で伝えられる

例えば披露宴のゲストが100名以上になるような場合など、当日、一人一人に思いを伝えるのはちょっと無理かも。そんな場合でも、エンドロールでお名前を上映することによって思いを伝えることができます。

特に親族の方やお仕事関係の方に沢山来ていただくような場合、お名前にコメントを一言添えるのも良いでしょう。形式や格式を重んじるカップルには特にオススメです。

■直接的な表現だし、演出的に喜んでもらえる

何と言っても、お名前を流すのは、見ている人にとっても直接的でわかり易い気持ちの伝え方です。

また、ゲストとしてエンドロールを経験された方はわかるかと思いますが、自分の名前が「・・・出るか、出るか、、、出たー!」みたいなのは、わかってても嬉しいし、ちょっと楽しいですよね。

そういうのがいい!っていうお二人の気持ちも十分わかります!

3.お名前を上映しない場合の良い所とは?

では次に「無しの場合」の良い所を考えてみましょう。

■じっくりご覧いただくことができる=入り込める

お名前が出ないということは、ご覧になる皆さんがより映像に注視できるということです。

お名前を上映する場合は、どうしてもご自身のお名前が気になってしまいますが、そういうこともなく、お二人の世界に入り込んでいただくことができます。結果、披露宴の締めくくりにその日一日の感動をじっくり振り返ることができて、幸せを共有いただけることにもなります。

■ワイドで綺麗な映像を生かせる

前述したように、最近ではますます映像自体が綺麗になって見やすくなっています。画角も横長になって、お二人の一日を映画のように、よりダイナミックで、より綺麗に表現することができるようになってきました。

お名前を上映しない場合は、まずその良さを十分に引き立てることができます。余白を生かしたおしゃれな構図や、ロケーションの良さも映えますので、特に屋外での式や、ナチュラル、カジュアル、ボタニカルといったキーワードのある結婚式とは相性がいいでしょう。

■カジュアルになる

お名前を上映することに、どうしても儀礼的な印象を持つ方もいることでしょう。

お友達や気の置けない仲間が多く参加するような、カジュアルだったりアットホームなウェディングの場合は、あえて「名前無し」という方が「らしく」なることもありますよね。

4.スタイルに合わせてお名前「有り」「無し」を選択しよう

いかがでしょう。まだまだ他にもそれぞれ良い所はあるかとは思いますが、大事なのはお二人のスタイルにあわせて選ぶということはないでしょうか。

格式のあるホテルでの結婚式、友人とワイワイ楽しむ結婚式など、それぞれの結婚式スタイルに合わせた「撮って出しエンドロール」を考えて、お名前の「有り」「無し」を選択してみてはいかがでしょう。

「だったらあった方がいい!」のか「だったら名前無くていい!」のか。それぞれすっきり考えられる一助になれば幸いです。

では、いよいよ次からは「お名前有り」の場合に限って話を進めていきたいと思います!

お名前入れマニュアル

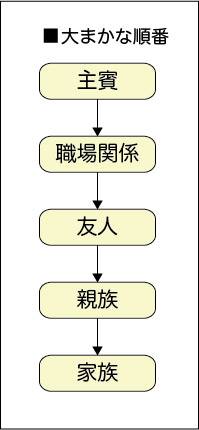

1.お名前を流す順番を決めよう!

お名前を上映するかどうか考えた末に、「お名前を上映する」と決まったならば、まずは、お名前を上映する順番を決めましょう。

とはいえ、上映する順番にはほぼ慣習がありますのでご安心ください。

一般的には次のような順番になります。

■大まかな順番

大まかには[1.ご新郎側ゲスト]→[2.ご新婦側ゲスト]の順番で上映します。

大まかには[1.ご新郎側ゲスト]→[2.ご新婦側ゲスト]の順番で上映します。

さらにそれぞれのゲストのグループごとの順番は次の通りになります。

※[ ]の括りで1グループとなります。

1.新郎側のゲスト

・[主賓]→[職場関係]→[ご友人]→[ご親族]→[ご家族]

2.新婦側ゲスト

・[主賓]→[職場関係]→[ご友人]→[ご親族]→[ご家族]

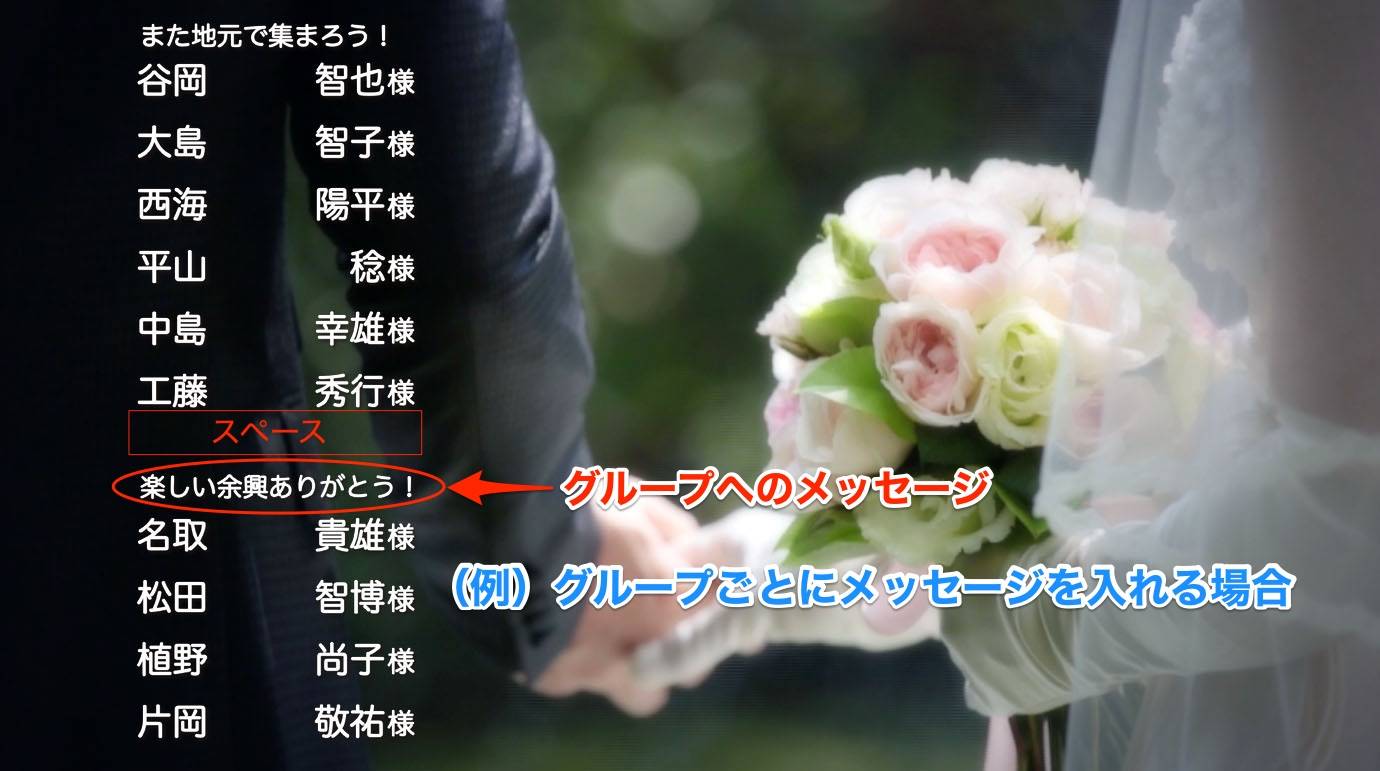

ここでのポイントとしては、[グループ]と[グループ]の間にスペース(間隔)を入れることです。

こうすると後でチェックする時にも確認しやすくなりますし、上映時にもゲストから見てわかりやすくなりますのでとってもオススメです。

では、まずはこのように大きくグループ分けしてから、次に各グループ内の細かい順番を決めていきましょう。

■職場関係

会社関係のゲストは上席の方から並べます。

・[上司・先輩→同僚→後輩・部下]

ここでの並び順は、普段の会社での上下関係の通りですので、比較的スムーズに決められると思います。

また、上司~部下までは1グループとして、特に間にスペースを入れる必要もないかと思いますが、上司を気にされる場合は、

・[上司]→[先輩・同僚・後輩・部下]

といった括りでグループに分けて、間にスペースを入れても良いかと思います。いずれにしてもサクサク並べていきましょう!

■ご友人

各友人グループごとに並べていくと良いでしょう。例えば、

・[大学の友人]→[高校の友人]など

ここでもグループの間にはスペースを入れましょう。グループ内での順番はそんなに気をつかわない部分かと思いますので、好きな順番で並べてOKだと思います!

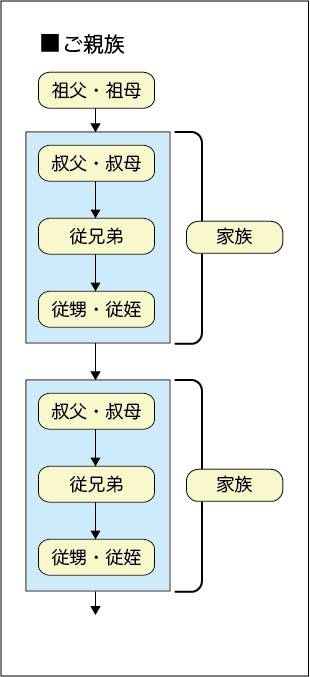

■ご親族

ここから少し難易度が上がります。

でも大丈夫!親族に関しては次のポイントを意識すれば、うまく並べられると思います。

(ポイント)

・【家族単位】を意識してグループ分けし、順番を決めていきましょう。

それでは、早速手順をご説明します。

1.まずは父方のご親族、母方のご親族でグループに分けましょう

この大きなグループの並び順は

・[父方のご親族]→[母方のご親族]の順番です。

2.次にそれぞれの親族を【家族単位】で並べましょう

・|父方の親族|[祖父・祖母]→【叔父・叔母→従兄弟→従甥・従姪】→【叔父・叔母→従兄弟→・・・】

上の【 】内が一家族単位になりますので、[祖父・祖母]を先頭に、繰り返し一家族ごとにつないでいきます。

父方の親族の「叔父・叔母」はあなたのお父様の兄弟姉妹ですので、この一家族ごとの順番は、叔父・叔母の生まれ順で良いでしょう。

また、ここでもこれまでと同じように、グループの間にスペースを入れるのをお忘れなく。

父方の親族が終わったら、次に同じようにして母方の親族を並べていきましょう。

・|母方の親族|[祖父・祖母]→【叔父・叔母→従兄弟→従甥・従姪】→【叔父・叔母→・・・】

このように、ご親族については「家族」の単位を意識してグループ分けしていくのがポイントとなります。

ここまではいかがですか?文字で説明すると難しく感じますが、家族ごとに並べていくと考えれば、案外難しくはないでのはないでしょうか?

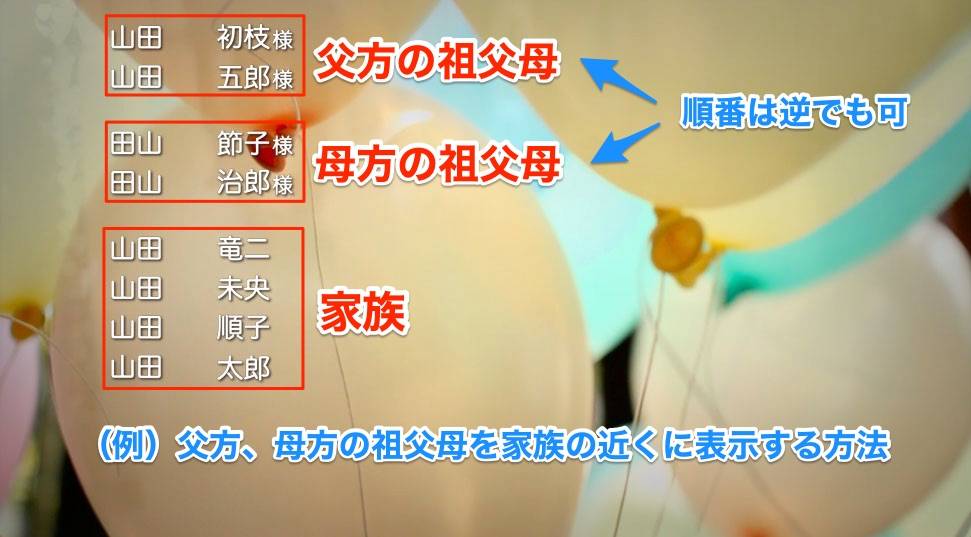

ところで、ここまでで説明した順番以外に、祖父・祖母をご家族の近くに表記する方法も多く見られます。

おじいちゃん、おばあちゃんには特に思いの強い方も多いかと思いますが、そのようなケースですね。

こんな時は次のような順番で良いかと思います。例えば、

・[祖父・祖母]→【兄弟姉妹→父・母】

といった並びになります。

ちなみに[祖父・祖母]と【兄弟姉妹→父・母】の間にスペースを空けるかどうかは、しっくりくる方で決めて良いかと思います。

また、父方、母方の双方のおじいちゃん、おばあちゃんを近くに並べる場合は、

・[|父方|祖父・祖母]→[|母方|祖父・祖母]→【兄弟姉妹→父・母】

というので良いかと思います。

この場合は、[|父方|祖父・祖母]と[|母方|祖父・祖母]、さらにご自身のご家族との間にそれぞれスペース(間隔)を一行空けて表記する方がスマートかと思います。

■ご家族

さぁ、いよいよ大詰め、もう一息で完成です!

ご自身のご家族の順番は次のようにするのが一般的です。

・[兄弟姉妹→父・母]

兄弟姉妹が結婚されていない場合は、その方は家族のグループの中で表示すれば問題ありません。また、その方と父母との間にスペースを入れるかどうかはしっくりくる方で決めて良いかと思います。

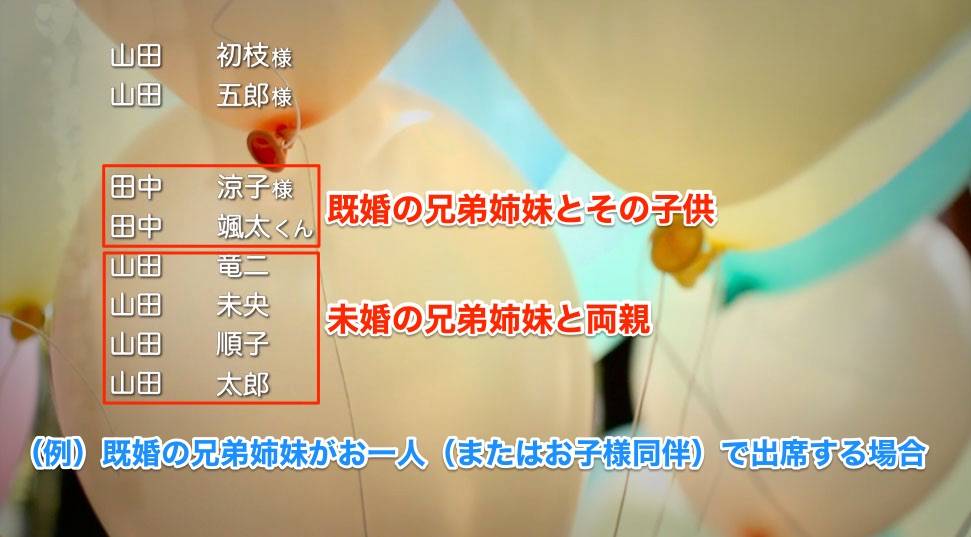

では、兄弟姉妹が結婚されている場合はどうでしょう?ここではちょっとしたバリエーションがあります。例えば、次のような場合です。

□兄弟姉妹が結婚して家族同伴で出席している場合

この場合も前の親族のケースと同じように「家族」を単位として並べると良いでしょう。例えば、姉がご主人とお子様で出席されている場合は次の通りです。

・【義理の兄(姉の旦那様)→実姉→甥・姪】→【(未婚の)兄弟姉妹→父・母】

前と同じように【】が一家族単位となりますので、家族間はスペースを一行空けると良いでしょう。

これの応用で、複数の兄弟姉妹が家族同伴で出席される場合は、

・【義理の兄→姉→甥・姪】→【弟→義理の妹(弟のお嫁さん)→甥・姪】→【(未婚の)兄弟姉妹→父・母】

となります。

この場合も家族と家族の間にスペースを空けるとわかりやすくなります。

□兄弟姉妹が既婚者で、お一人で(またはお子様のみ同伴で)出席している場合

この場合は、無理にグループ分けしなくても良いかと思います。家族のグループに入れてあげて、次のような順番にするのがスマートではないでしょうか。

・【既婚の兄弟姉妹→その子供(甥・姪)→未婚の兄弟姉妹→父・母】

2.一番わかりやすく順番を決める方法とは?

これまでご紹介した方法でも「無理!」となった方、もしくは長い説明にうんざりした方。

そんな方にとっておきの方法をご説明します!

ここまで読んでいただいた方には申し訳ないのですが、次に説明する方法が一番わかりやすく早く決められると思います。

ただし!席次表が決まっていることが前提になりますので、まだの場合は頑張って前の説明に戻りましょう。。。

では早速、一番悩まなくて良い順番の決め方をご説明します!

■テーブルごとにグループ分けして紹介する方法

おそらくこれまで説明した方法と結果は同じようになるかと思いますが。

主賓以外の方をテーブルごとにグループ分けして紹介する方法です。大まかな順番はこうなります。

・[新郎側|[主賓]→[テーブルA]→[テーブルB]→・・・]→[新婦側|[主賓]→[テーブルA]→・・・]

1.上座のテーブルから並べていきます。

2.テーブルごとに、上位の方から順に紹介していきます。

3.テーブルが変わるところでスペース(間隔)を入れてわかりやすくしましょう。

4.最後はもちろんご両親になります。

この方法だと並び順の意図も伝わりやすくなりますし、ゲストの方もご自身のお名前を確認しやすくなります。

何より、席次表さえ手元にあればそれを見ながら決めていけば良いわけなので、お二人にとっても作業が楽になりますよね!

3.あまりオススメしない並び順

一方、ここまで説明した方法以外で実際に見かけるパターンでもあるのですが、かえってご記入が難しくなったり、わかりづらくなるような順番もあります。

次のような並べ方ですが、個人的にはあまりオススメできません。

■ご新郎側ゲスト、ご新婦側ゲストを混ぜて上席の方からご紹介する方法

・ゲストの方が見づらくなる場合が多いです。

・リストを作成する際にご自身での確認作業がしづらくなります。つまりお名前の漏れなどに気づきにくくなります。

■50音順で紹介する方法

・一見、無難な方法のようですが、かえって気をつかってないような印象になるかと思います。あまりオススメできません。

■順不同で紹介する方法

・これも上の50音順と同じ理由でオススメできません。最後に(順不同)と表記することも、かえってゲストに気をつかっていないような印象になると思います。

ただし、断っておきますと、上にご紹介した方法も決して間違いではありません。むしろ、プランナーさんによっては、これらの方法をおすすめする場合もあるようですので、ご検討の参考になればと思います。

4.順番を決めたら、次は正しいお名前を確認しよう!

お名前を並べ終えたら、必ずお名前の確認を行いましょう。

姓と名を確認するのはもちろんですが、漢字の間違いがないかもきちんと確認してください。

漢字の場合、とくに「ワタナベ」さんのように沢山表記のあるお名前や、「タカハシ」さんの「タカ」の字など、あくまでも正確な表示を心がけましょう。

5.敬称について

お名前の後の敬称ですが、一般的にはすべて「様」で大丈夫です。ただし、お子様のゲストは「くん」や「ちゃん」とした方がより自然です。

また、ご両親、ご兄弟姉妹については次のルールが一般的です。

・未婚の兄弟姉妹は敬称は「付けない」、既婚者には敬称を「付ける」

・ご両親には敬称は「付けない」

ただし、ご結婚されている兄弟姉妹については、出席される人数によって別々のケースが考えられます。

前の「■ご家族」の並び順で説明したように、夫婦揃ってご家族で出席される場合は、上のルールの通り、敬称を付けた方が良いと思いますが、お一人で出席される場合で、なおかつ【家族グループ】内にお名前を入れる場合は、付けなくても自然かと思います。

最終的には見た目にもしっくりくる方で、選んで良いかと思います。

コメント入れマニュアル

1.メッセージを入れるなら

さて、ひとまずお名前は並べられたとして、次にゲストの方にメッセージを入れたい!という方もいらっしゃることでしょう。

では、早速ご説明いたします。

■まずは、一人か、二人か、グループか。それぞれ自由にメッセージを考えてみよう

メッセージを考える際、すぐにメッセージの思いつくようなゲストもいれば、どんなメッセージを入れれば良いか迷われるゲストの方もいらっしゃると思います。

例えば、主賓の方や友人一人一人は思いつくけど、会社の方や親戚一人一人まではメッセージが思いつかないというのは、皆さん同じように感じるところじゃないでしょうか。

そんな時に無理やり一人一人にメッセージをつけるのは不自然ですし、文字が増えて映像的にも見づらくなってしまうのでいいことはありません。ですのでこの場合は、一人に送るか、二人なのか、それともグループか、MIXして考えてみましょう。

つまり最初から「ひとりずつ」とか「グループごと」とか決めないで、ある程度自由に考えてみるのです。手順は次のようになります。

1.真っ先にメッセージを思いつく人、無二の親友などには一人あてのメッセージを考える。

2.主賓の方には一人ずつ丁寧なメッセージを考える。

3.職場関係や友人でも二人なら思いつく人、グループなら思いつく人、といった風にまとめてメッセージをつけていく。

4.ご親族は家族単位でメッセージを考える。

メッセージを入れるからといって、これまでの順番を崩す必要はありません。

ここまでの方法でグループごとに並び順を決めましたので、場合によってはそのグループの頭か最後にメッセージをつけるだけでも大丈夫です。

もしグループの中で、一人とそれ以外の方でメッセージが分かれるような場合は、そこにスペースを追加して入れると見やすくなります。

■コメントの文字数について

コメントの文字数についてはある程度そろえた方が良いでしょう。

また、文字数が多いとかえって読みづらくなるので、文字数は20文字までくらいが適正です。簡潔にまとめられるようにするのが、伝わりやすくするポイントです。

■コメント記入の際の注意点

さて、コメントを入れる際にも幾つか注意する点があります。やはりゲストみなさんがご覧になることになりますので、そのことを意識することが必要になります。

また、あまり気にしすぎることもないかと思いますが、結婚式ならでの言い方、好ましくない言葉もありますので、幾つかご紹介いたします。

1.忌み言葉

結婚式ではなるべく避けるべき「忌み言葉」があるのはご存知かと思います。

エンドロールはもとより、プロフィールムービーなどでお二人がつけるコメントでも、なるべく使用を避けた方が無難でしょう。

結婚式での「忌み言葉」は大きく分けて3種類あります。

(1)別れ、終わりを連想させる言葉

(2)不幸、死を連想させる言葉

(3)繰り返しを連想させる言葉、重ね言葉

では、次に、それぞれどんな言葉なのか、例をご紹介します。

(1)別れ、終わりを連想させる言葉

別れる、切る、離れる、帰る、終わる、破る、割る、去る、飽きる、捨てる、冷める、壊す、裂ける、返す、嫌う、離婚、離縁、など

(2)不幸、死を連想させる言葉

死ぬ、逝く、負ける、病む、敗れる、滅びる、壊れる、散る、悲しむ、嫌う、倒れる、忙しい、亡くす、消す、枯れる、痛い、流す、悪い、忌み、弔う、失う、苦しい、泣く、退く、褪せる、弱る、潰れる、しめやかに、仏、葬式、僧、四、九、など

(3)繰り返しを連想させる言葉、重ね言葉

戻る、繰り返す、再び、再度、再婚、再三、二度、二回、度々、くれぐれも、かえすがえす、重ね重ね、いろいろ、またまた、ますます、たびたび、など

いかがですか?「なんもいえねぇ」ですよね。

厳密にはここに挙げた以外にもまだまだあるようなので、正直、全部チェックしていたら思ってることも言えなくなりそうです。

とはいえ、最近では少し寛容にはなってきているとも思いますので、まずは思った通りのコメントを書いてみて、その上で、例えば「別れる」「切る」「病む」「死ぬ」などあまりに直接的な忌み言葉をチェックし、修正するのが良いのではないでしょうか。

2.句読点は省く

句読点には「区切る」「終える」という意味がありますので、使わないのが好ましいと言われています。

とはいえ、句読点のない文章は読みにくくなってしましますので、次のような方法で対処しましょう。

・句点「。」→削除

・読点「、」→読点の箇所にスペース(空白)を入れる

また、句読点に意味を持たせるケース(「、、、」や「。。。」など)や文章にリズムをつけるために必要な場合もあるかと思います。そういった場合は、無理に省く必要はないと思います。

3.その他の注意点

エンドロールのコメントは対象の方だけではなく、皆さんご覧になっています。

ご両親やご親族に見られて恥ずかしいようなコメント、またご自身の品位を落とすようなコメントは避けるようにしましょう。

(避けるべき言葉)

・「やばい」「きもい」など仲間内で使うような俗語

・ギャンブルに関するような言葉

・下ネタや下品な言葉

・差別的な言葉

・宗教や政治に関する言葉

■実際のコメント例

実際にコメントを考える際、特に迷われるのは「上司、目上の方」や「ご親族」につけるコメントかと思います。

では、そんな時につける丁寧なコメント例を幾つかご紹介します。

尚、ご友人やご家族につけるコメントは、あまり悩まないかと思いますが、先ほど説明したように、節度を守ったコメントをつけてくださいね。

□主賓の方へのコメント

「ご祝辞をいただき ありがとうございました」

「お言葉を励みに これからも精進して参ります」

「いただいたお言葉を忘れず これからも邁進して参ります」

「乾杯のご発声 ありがとうございました」

□上司・先輩へのコメント

「いつも温かい励ましをいただきありがとうございます」

「これからもご指導の程 よろしくお願いいたします」

「いつも相談にのっていただきありがとうございます」

□ご親族へのコメント

「遠方より足を運んでいただきありがとうございました」

「お正月には夫婦で遊びに行きます!」

「いつも優しく見守ってくれてありがとうございます」

2・結びの言葉をつけましょう

エンドロールでは最後に締めのメッセージを表示します。

披露宴の最後を締めくくる言葉になりますので、心を込めた感謝の気持ちを簡潔に伝えられるよう心がけましょう。

最後に、例文を幾つかご紹介して終わりにしたいと思います。出だしの一文と、それに続く締めの一文で分けてご紹介しますので、組み合わせて考えてみてくださいね。

□出だしの一文

「本日はおいそがしい中お越しいただき ありがとうございます 」

「本日は私たちのために足を運んでいただき ありがとうございました」

「本日は私たちふたりの結婚式にお越しいただき 本当にありがとうございました」

「皆さまに支えられて 今日という日を迎えることができました」

□締めの一文

「これからふたりで力を合わせ 頑張っていきます」

「未熟なふたりですが これからも温かく見守ってください」

「今日の日の幸せを忘れず これからもふたり仲良く歩んでいきます」

「ふたりで力を合わせ 温かく楽しい家庭を築いていきます」

■最後までご覧いただきありがとうございます!

いかがでしたでしょうか?すっきりしましたか?

お二人にとっては、わからないことだらけで、気をつかうところ、迷われることも多いかと思います。でも大丈夫!あくまで大切なのはお二人の気持ちであり、また、お二人らしさを見失わないようにすれば、きっと皆さんに喜んでいただけますよ!

慣例や儀礼はいろいろありますが、あまり難しく考えずにお二人らしいエンドロールになるよう、ご準備頑張ってくださいね!

エンドロールに関連する記事はこちら

・|結婚式|エンドロールのBGM選びあるある【ゲスト体験談】

・|結婚式|スタイル別!結婚式でおすすめのエンドロールBGM特集

・|結婚式|エンディングムービーあるある 〜撮って出しを1ランクUPする方法〜

・【解説】ブライダルビデオの種類とエンドロールが人気のヒミツ

|お知らせ|

ココロスイッチは2023年2月4日より新しいオンラインショップサイトへ移行します。

新ショップはURLが変わります。2月4日以降は下記のサイトをご覧ください。

https://shop.kokoro-switch.com/

1.エンディングムービーが人気の理由

エンディングムービーは今や最も人気のある映像演出です。リクルートのブライダルマーケットの調査・研究機関である「ブライダル総研」の調査によると、映像を使った余興や演出を行った人のうち、72.8%がエンディング(披露宴の最後/お開き)で映像を上映しています。

映像を使った余興や演出の実施場面(映像を使った余興や演出を行った人/複数回答)

オープニング:47.1%

中座・お色直しの間:65.3%

エンディング(披露宴の最後/お開き):72.8%

ゼクシィ結婚トレンド調査 2015 報告書より

http://bridal-souken.net/souken/research.htm

このように多くのカップルがエンディングで映像演出を行っていますが、確かにエンディングムービーを上映することはメリットが多く、とても良い選択に思えます。

まず、エンディングムービーを上映することによって最後を締めることができますし、メッセージなどを表示すれば、当日十分なご挨拶ができなかった方々にも改めて気持ちを伝えることができます。また、「撮って出しエンドロール」で感動的な映像が流れたら、みなさんに「いい結婚式だったなぁ」と思っていただけることでしょう。

あと、あまり知られていないのですが、実はエンディングムービーの上映時間を利用してお二人とご両親がお見送りの準備を整えることができる、というメリットがあるんです。もしエンディングムービーの上映がなかったら、お見送りの準備ができるまでの間、ゲストの方々に”ただ待つだけ”の待ち時間が出来てしまいます。しかし、上映中の時間を準備時間として利用することによって、その後の待ち時間を無くし、スムーズにお見送りに移ることができるようになります。少しの時間とはいえ、ゲストの方々にストレスを感じさせないような心遣いができるなんて素敵ですよね。

まさに「終わりよければすべてよし」を叶える演出アイテム、だから人気があるということなんでしょう。

2.エンディングムービーの種類

そんないいことづくめのエンディングムービーですが、内容的には基本次の2つのパターンがあります。

1.写真を使ったエンドロール|写真とともに、列席者の名前や感謝のメッセージを流すタイプ

2.撮って出しのエンドロール|当日の挙式・披露宴の様子を撮った映像を編集して上映するタイプ

つまり、写真を使うか、でなければ撮って出しかという2択がほとんどです。

写真の場合は、お名前など文字要素は必須ですが、「撮って出し」の場合は最近では文字を出さないものも増えています。

では、ついでなのでそれぞれの長所・短所も見てみましょう。

■写真を使ったエンドロール

長所

・リーズナブル

・手作りも可能

短所

・プロフィールムービーと内容や写真を分けないといけないのが難しい

・ゲストとの写真を使用することが多いが、均等に紹介するのは難しく、写真選びに気を遣う

■撮って出しのエンドロール

長所

・当日の映像はゲストみんなが当事者で楽しめる

・当日納品の場合も多く、挙式当日から自分たちの映像が楽しめる

短所

・手作りできない

・料金がお高め

このように、手作りするなら必然的に写真を使ったものになりますが、業者に依頼するとなるとやはり「撮って出しエンドロール」が断然人気です。でも「撮って出し」の場合、式場で頼むと15万円前後というのもザラなので、その段階で諦める方も多いようですね。私たちココロスイッチでも「なんとか叶えたい!」という方々からたくさんご相談をいただきます。

最終的に「撮って出しエンドロールをやろう!」となった場合は業者を選ぶことになるのですが、では次に、業者を選定する際の注意点をお話しさせていただきます。

3.「撮って出し」を頼むべき業者の見分け方

大人気の「撮って出しエンドロール」ですが、実は7~8年ほど前までは今よりもっとスペシャル感のある映像演出でした。上映すると会場の皆さんが一様に驚き、盛り上がり、涙するような映像だったのです(本当にどこでもそうでした!)。

その要因は「さっき行われていた挙式の様子がもう流れている!」という驚きの要素が圧倒的に大きかったこと、さらには、それがまるでプロモーションビデオのように演出的に編集されていることへの驚き、またスクリーンに自分の名前が流れるという楽しみなど、実は今振り返ればいずれも初めての映像体験からもたらされる「サプライズ感=スペシャル感」要素が大きかったように思います。

さらにはその特別感は制作側にとっても同じでした。

「撮って出しエンドロール」の制作には今よりもある意味特殊な技術と多くの経験が必要でしたし、何より職人的な編集スピードが求められる特別なものでした。ましてや上映すると前述のようにゲストの皆さんからの大きな反応がありましたので、式場さんや商品を提供するビデオ業者もますます特殊スキル向上や、編集スピードアップに躍起になっていきました。

ある意味、そういう時代だったので、経験がありスキルを持った業者はまだ見分けやすかったと思います。そもそも業者の数も限られていましたし、サンプル映像を見ればなんとなくクオリティの差も判別できました。また、業者ごとの作風のようなものもある程度は見分けられたように思います。

しかし、この数年であっという間に「撮って出しエンドロール」も波及し、すっかり定番の演出になりました。要因としては編集するパソコンの高速化や経験者の増加、また、テンプレートとなるような映像がたくさん出回り、模倣しやすくなったことなどでしょうか。

今では、「撮って出しエンドロール」は人気通り、当然の映像演出でスペシャルなものではなくなったと思います。では、そんな特別なものではなくなった「撮って出しエンドロール」ですが、ならばどこに頼んでも同じようなものになるのでしょうか。

実はこれだけははっきり断言できますが、やはりそれは業者によって違ってきます。

もう少し正確に言うと、これまでにその業者が結婚式の映像、そして「撮って出しエンドロール」にどのように取り組んできたか、そしてその文脈に沿った経験と思いがスタッフに受け継がれて、今のエンドロールに表現できているかの違いになるかと思います。あっさり言うと「どのくらい経験がある?」ということでしょうか。

「撮って出しエンドロール」は文字通り、その時その時の一瞬を撮影し切り取って編集します。つまり一瞬のセンスが大事なのですが、そのセンスは絵的なものより思いを切り取るセンスとでもいうべきものが大事になります。ただそれはやはり実際の結婚式を経験してこそ身につくものですし、思いに共鳴できる感受性も大切です。そういう”思い”を重視し大切にする文化があり、ベテラン、若手スタッフ問わず共有できている業者であれば、まず間違いないでしょう。

そんな業者かどうか見分けるのは、もうこれは直感以外は方法はないかもしれません。まずはその会社のスタッフとコミュニケーションを取ってみて、お二人が気にいるかどうかを基準にしてみるのも良いかもしれませんね。

4.これだけは確認した方が良い!?エンディングムービーあるある

とんでもなく前置きが長くなりましたが、いよいよ本題です(ふぅ)。

さぁ業者も決まったし、あとは当日任せるだけ!基本はそうなんですが、実はさらにいい映像を撮ってもらうために意識した方が良いこと、業者に伝えた方が良いことがありますので、それをこれから”あるある”的にお話しします。

さらに1ランクUPな映像にするための撮って出しエンドロールあるある

|その1|メイクルームが散らかっている!

撮って出しエンドロールではメイクルームの撮影を行う場合があります。ここでは挙式前の緊張感ある表情を撮ることができますし、フォトライクでとても綺麗な映像を撮れることが期待できます。しかし、せっかく綺麗なポージングでも、背景にペットボトルやコンビニ袋が写っていたり、散らかっていたりしたら少し興ざめですよね。

もちろんカメラマンも気をつけるべきなのですが、メイクルーム撮影がある場合は、私物をあまり散らかさないように気をつけたほうがベターです。撮影時、念の為カメラマンに気をつけてもらうよう言ってみるのもいいかもしれません。

|その2|挙式本番、歩くのが早い!

特にご新郎に多いのですが、緊張や照れもあって足早に入場されることがよくあります。早く歩くのが決して悪いわけではないですし、間違いでもありません。しかし映像的にはゆっくり歩く意識のほうが良いものが撮れるでしょう。

何よりそのほうが堂々と見えますしね!

|その3|お子様ゲストの映像が多くなりがち!

お子様のゲストはとても絵になるので、カメラマンは何かと狙ってくるでしょう。編集者も映像に入れたがります。ただし、お子様のゲストが多い場合は要注意です。

エンドロールを見たら「お子様が多い!」という印象の場合もありますので、「それより大人のゲスト」という場合には前もってカメラマンに伝えておく方が良いでしょう。

|その4|下からのアングルに注意!

カメラマンはなるべくゲストの邪魔にならないよう、また進行の妨げにならないよう、極力目立たないように行動しています。

するとどうしてもしゃがんだ姿勢で撮るシーンが出てくるのですが、ほとんどのご新婦様はあまり下から撮られたくはないのでしょうか。

もしそれを避けたいのであれば、やはり前もって伝えておく方が良いでしょう。

|その5|エンドロールの曲が合っていない!

まず、エンドロールの曲は短すぎても長すぎてもいけません。少なくとも4分半以上、長くても5分半までがベストでしょうか。

また、誰も知らないようなマニアックな曲や激しすぎる曲(ハードロックやメタルとか)は避けた方が良いでしょう。もし不安があれば前もってプランナーさんや業者さんに相談した方が良いでしょう。

|その6|ゲストの名前とメッセージが多すぎてわかりづらい!

エンドロールでゲストのお名前とメッセージを流す場合がありますが、例えばゲストの方が100名を超えるような場合や、一人づつにメッセージを入れたい場合は要注意です。やはり文字は多くなればなるほど読みづらくなりますし、映像も見づらくなってしまいます。どうしてもメッセージを入れたい場合はグループごとにする、また、ゲストの人数が多い場合はメッセージは入れないなどの妥協は必要です。そうしないとかえって「伝えたいのに伝わらない」という状態になる可能性があります。ここは素直に業者さんのアドバイスに従った方がうまくいくかと思います。

尚、こう言ったことを回避するためにも、ココロスイッチではあえてゲストのお名前を上映しないのを基本設定にしています。実際以前よりそういったケースは増えてきていましたし、ゲストにも新鮮に映るようです。そして何より最後までじっくりご覧いただけるのでオススメです!

5. 最後は任せるのが一番?

いかがでしたか?

今回は撮って出しエンドロールのあるあるを中心にお話ししてきました。気になることがあればぜひ担当さんにご相談いただき、満足いくエンドロールを残しましょうね。

ただ、ここまでいろいろ相談すべき事項をお伝えはしましたが、実はあまり要望を言い過ぎるのも良くないのです。特にいい業者さん、スタッフならば尚更、自由に撮ってもらい編集してもらう余地を残しておきましょう。

彼らにクリエイティビティを発揮してもらった方が、ほとんどの場合もっと良くなるはずですから。

エンドロールに関連する記事はこちら

|結婚式|スタイル別!結婚式でおすすめのエンドロールBGM特集

|お知らせ|

ココロスイッチは2023年2月4日より新しいオンラインショップサイトへ移行します。

新ショップはURLが変わります。2月4日以降は下記のサイトをご覧ください。

https://shop.kokoro-switch.com/

プロフィールムービーといえば結婚式の定番演出。最近ではPCを使って自分たちで手作りする方も増えています。

リクルートの結婚情報誌「ゼクシィ」によると、自分たちで映像演出(オープニングやエンディングなども含め)を行ったカップルのうち、なんと62.5%がいずれかの映像を手作りしたとのアンケート結果も出ています。

挙式、披露宴・披露パーティでの映像を使った余興や演出の実施状況

「自分たちが行った」72.5%

映像を使った余興や演出の依頼先(映像演出を自分たちで行った人)

「手作りした」62.5%

ゼクシィ結婚トレンド調査 2015 報告書より

http://bridal-souken.net/souken/research.htm

結構みなさん、頑張って手作りされているようですね。プロフィールムービーなど、お写真を中心に構成されているムービーは、実際の所、頑張れば案外出来てしまうものだと思います(断言はできませんが・・・)。

また、新郎新婦やご友人が手作りされたムービーは、やはり何とも言えない温かみが出ますので、それだけで感動するものが多く見受けられます。

ムービー会社の私がこういうことを言うと元も子もないのですが、もし、時間と余裕があるなら手作りにもチェレンジして欲しいなと。そんな風に思ったりもするわけです。はい。

というわけで今回は、手作りを失敗しないためのプロフィールムービーあるある(失敗編)をご紹介します!!

失敗のパターンを事前に回避して、ぜひゲストの方々に喜んでいただけるムービーを作ってください。

私たちがこれまで実際に現場で見たり、ご相談を受けた中で見てきた失敗パターンは大きく分けて次の2つになります。

1.内容的な失敗

2.技術的な失敗

では、さっそく各パターンごとの失敗あるあるをご紹介しましょう。

■内容的な失敗あるある

|その1|映像が長すぎる

長すぎることがイコール失敗ではないのですが、ゲストの方々が飽きてしまい、きちんとご覧になってないケースが多々あります。せっかくの手作りなのでちゃんと最後まで見て欲しいですよね。

自分たちのこと、相手のことを知ってもらいたい、ゲストの人たちの写真をたくさん紹介したい、そんな思いは手作りをすると余計に強くなってしまうものです。

それで、作っているうちにどんどん長くなってしまい、出来上がったら10分を超えるものになったというケースもしばしば。

”YAHOO知恵袋「結婚式の生い立ちムービー、10分って長すぎですか?」

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060428765

結論から言うと、プロフィールムービーは5分から長くても8分程度までが無難です。逆にそれ以上だと、その長さに堪えうるだけのクオリティが必要になってきます。自信のない場合は、なおさらタイトに仕上げる意識が必要でしょう。

また、プロフィールムービーの上映は、お二人が中座中に行われるのがほとんどですが、進行が小休止するタイミングでもあり、ゲストの方々がリラックスする場面でもあります。

そんな時に会場内が暗いまま、映像とBGMが大きな音で流れている状況が10分も続くとどうでしょう。ゲストの方々にリラックスする時間、ゆっくりお食事を楽しむ時間を持ってもらうためにも、なるべく長いムービーは避けるべきでしょう。

|その2|自撮りの2ショット写真が多い

自撮りで撮った2ショットのアップ写真。よく見かけるこんな写真もプロフィールムービーでは要注意です。

みなさんもご存知の通り、自撮り写真はどうしても似た構図になりがちです。似た構図、しかも2人メインの写真が続くと見ている側はちょっと飽きてしまいますよね。また、自撮り写真は背景が少ないので、撮影時のシチュエーションが伝わりにくくなります。

そこで気をつけて欲しいのが、写真につけるコメントです。

極端な例ですが、例えば「富士山に行きました!」というコメントが付いているのに、「富士山」が全く映っていなかったらどうでしょう。「えー!?」ってなりませんか?

もしかしたらそれはそれで面白いかもしれませんが、狙ってやるにはちょっとチャレンジングですよね。

2ショット自撮り写真の場合、「富士山」はともかくとしても周辺の状況が分からなければ、コメントに注意するか、場合によっては2ショットにこだわらず、1ショットずつの写真にするか、全く別の写真に変更することも検討しましょう。

やはり「富士山に行きました!」というからには「富士山」が入っていて欲しいですし、「思い出の場所でプロポーズ♡」ならば「思い出の場所」がどんな場所か、写真に写っていて欲しいですよね。

写真とコメントの問題は、何も2ショットに限った話ではないのですが、自撮りの写真が多くなりがちな2ショット部分は、特に上記のような注意が必要になりますので気をつけましょう。

|その3|内輪ネタ、下ネタ

手作りのムービーは夜中に作業するケースも多いかと思います。深夜に画面をじっと見ながら作業していると、変なテンションになったり判断力が鈍ってくる場合もあります。

そんな時は要注意。思いつきで変な写真を入れたり、勢いで仲間内のギャグを入れたりしてはいけません!

必ず翌日以降、平常心で見返すことを忘れずにしましょう。

また、内輪で盛り上がるために撮ったような恥ずかしい写真などを、友人に無断で使うと、後々のトラブルにもなりかねません。

内輪ネタは避ける、ゲストが嫌がるかもしれない写真やコメントも避ける、何より下ネタは「禁じ手」と心得て取り組みましょう。

笑いを取ることよりも、友人から親戚まで、みんなが楽しめるということを目標にしてみる方が良いかもしれませんね。

以上、内容的な失敗あるあるでした。

次は技術的な失敗あるあるです。

■技術的な失敗あるある

その1|文字や写真が画面から切れている

手作りで最も多く見られるのが、この失敗ではないでしょうか。

作業時、パソコンの画面上では最後まで読めていた文字が、会場で上映したら端が切れていて読めないということがよくあります(本当によく見かけます)。これは実は映像制作を行う上でのルールを守れば回避できます。

プロジェクターやTVで上映する場合、映像の上下左右の端が切れて表示されることがあります。

これは「オーバースキャン」という状態で、機器によって映像の周辺部を表示しないように設定されていて起こる現象です。さらには、最近のハイビジョン液晶テレビよりも、会場設置のプロジェクターの方がこの「オーバースキャン」が起こる可能性は高いようですので、自宅で見た時はOKだったけど、会場で上映したら端が切れるということも起こりえます。

映像制作上は、この「オーバースキャン」をあらかじめ見越し、端が切れても大丈夫な範囲内で映像を作成することがルールとなっています。

この大丈夫な範囲のことを「セーフゾーン」と呼びます。「セーフゾーン」は一般的には、動くものは画面の90%内、テロップ、タイトルなどの文字は画面の80%内に収めるようになっていて、それぞれ「アクションセーフ」「タイトルセーフ」と呼ばれています。

特にプロフィールビデオでは写真、テロップがきちんと見えるように「タイトルセーフ」を意識して作成すると間違いないのではないでしょうか。

そして、なるべく早めに完成させて、必ず本番前に会場のプロジェクターで上映確認をしてもらうことを忘れずに!

上映確認については会場のプランナーさんに前もって相談しておきましょうね。

|その2|文字が早くて読めない

日本人が読める文字数は、一説には1秒で4文字といわれています(実際はもっと認識できるという話もあります)。

これだと例えば文章が20文字の場合、20文字÷4文字で、読むのに5秒間はかかるという計算になります。

少し丁寧すぎる感じもしますが、大体このルールで作成すれば間違いないかもしれません。

また、文章が出ている間はあわせて写真も表示されていますので、文章が長くなればなるほどその写真も表示時間を伸ばさなくてはいけなくなります。ただし、そのために1枚ごとの表示時間が長くなると、今度は映像のテンポが悪くなることがありますので要注意です。

ここまでの事を考慮すると、1枚の写真に対して文字は20文字程度、表示時間は5秒ほどというのが作成時の目安になるかもしれませんね。また、もっとたくさんのお写真を見せたいときなど、この文字数と表示時間の関係を逆算に利用して作成の目安にもできます。

例えば100枚の写真を5分程度のムービーに収めるには、300秒(=5分・ムービーの長さ)÷100枚(写真枚数)=3秒ということで1枚あたり3秒程度でテンポよく表示しなくてはいけません。そこにテロップもつけるとなると(1枚)3秒×4文字(1秒あたり)=12文字ということで1枚の写真に対して12文字程度のテロップが妥当となります。

実際には写真と写真の繋ぎ部分の”のりしろ”や、ムービーの始めと終わりの挨拶・メッセージなどの部分も必要ですので、上記のような計算で全てうまくいくわけでもありません。あくまで取り掛かりの目安として考えましょう。そして、最後には調整をすることを前提に作業に掛かるべきでしょう。

最後におまけとして、一番多いあるあるをご紹介します。

それは、「挙式は数日後なのにまだ終わらない!」「やろうと思っていたけど今からじゃ間に合わない!」といった失敗です。実際、このようなご相談は頻繁に受けますが、これを回避するには「計画を立てる」ことしかありません!

では、早速プロフィールムービー制作に必要な工程を考えてみましょう。

(事前準備)

・構成を考える

・写真を収集

・文章を考える

・BGMを決める

・写真をスキャン

(編集)

・編集作業と調整作業

・オーサリング

・DVD焼き付け

まずはこのうちの「事前準備」を十分に意識してください。ひょっとしたらこの段階が一番大変かもしれません。一人暮らしの方は写真を実家に取りに行ったり、送ってもらう時間も必要ですし、それを選別するのも時間がかかります。

準備期間は状況にもよりますが、通常2~3週間は見ておいたほうが良いでしょう。

準備ができたらいよいよ編集です。しっかりした準備ができていれば、ソフトに慣れている方なら丸1日程度の作業で一旦は完成するかもしれません。あとは調整時間にあてると良いでしょう。

ただし、初心者の方で休日だけの作業ならば1か月以上は見てもいいかもしれません。さらに準備も含めると、3か月前から始めても早すぎることはないでしょう。

いかがでしたか。

プロフィールムービーの失敗というのは、結局、当日ゲストに楽しんでもらえなかったということに尽きるのですが、それは、見づらかったり、内容が理解できなかったりといったことで損をしているケースもあります。

逆に言えば、見やすくてわかり易くまとまっていれば、それだけでも失敗は避けられるということです。

失敗あるあるを回避して、ぜひ楽しいプロフィールムービーを作ってみてください。

あと、くどいようですが、会場での事前の上映確認は必ず行ってくださいね!

この記事を読んだ方にはこんな記事もおすすめです

【ムービーのお役立ち情報】

▶︎編集マン厳選!結婚式のプロフィールムービーに本当に合う曲40選

▶︎結婚式で欠かせない!プロフィールムービーを上手につくる10個のコツ

【当日撮影のお役立ち情報】

▶︎結婚式現役カメラマンが教える!カメラマン持ち込みのリアルな実情

▶︎撮って出しエンドロールお名前・コメント『完全マニュアル』 ~お名前の上映は「有り?」「無し?」~

【前撮りのお役立ち情報】

▶︎和装は前撮りが断然お得!前撮りの基礎知識とおすすめポイントまとめ

【結婚式準備のお役立ち情報】

▶︎【重要】全ては式場選びで決まる!失敗しない結婚式場の探し方

▶︎花嫁姿を左右する!ウェディングシューズの選び方と人気ブランド13選

▶︎結婚式のヘッドアクセ・カチューシャ・ハットおすすめショップ10選

▶︎おしゃれなデザインが勢揃い!結婚式の招待状おすすめショップ13選

▶︎【結婚式の席次表】1分で解決!席次表で悩むゲストの肩書き解説書

▶︎全部500円以下!ゲストも満足する安くておしゃれなプチギフト25選